Scegliere un vino per un consumatore, neofita o esperto che sia, non è cosa semplice. Questo perchè, fatte salve altre motivazioni, a volte importanti come il prestigio del produttore o l’acquisto di un bene di lusso con il quale fare bella figura, quello che il consumatore desidera quando acquista una bottiglia è che il suo contenuto sia buono, emozionate, gradevole ecc. Esperienze non verificabili al momento dell’acquisto a meno che non giriate armati di cavatappi.

Le guide, le valutazioni dei critici e dei giornalisti e i concorsi enologici dovrebbero servire a questo: aiutare il consumatore nelle sue scelte di acquisto. Davanti ad uno scaffale pieno di vini che altri, nei quali ripongo la mia fiducia, hanno assaggiato prima di me, so quali di questi sono stati apprezzati di più e quali meno.

Già, ma ha un senso scegliere un vino che un noto critico ha bollato con un 91 piuttosto che uno che ha preso soltanto 87? E poi perchè gli stessi vini prendono 3,4,5 grappoli, bicchieri, acini, bottiglie, raspi e vinaccioli un anno e niente l’anno successivo? E i critici o le commissioni dei concorsi sono tutti concordi? E se invece i vini che piacciono a me fossero invece altri e io seguendo le indicazioni di tutti questi signori me li perdessi per sempre?

La mia risposta prima di andare avanti è “keep calm e bevi quello che vuoi”, ovvero massimo rispetto della professionalità di tutti, wine-writers, critici, degustatori professionisti, sommelier, enologi, produttori e scienziati, ma prendiamoci un po’ meno sul serio: facciamo tutti parte di un medesimo circo.

Cominciamo con il fare una distinzione sostanziale, le valutazioni date dagli esperti in alcuni casi sono dei giudizi di qualità indipendenti, espressi su scale di diverso tipo, in altri (come nei concorsi) sono degli ordinamenti di serie di campioni sulla base del parametro della qualità. Non è la stessa cosa: nel primo caso è un voto dato sulla base della qualità dell’universo dei vini di cui l’esperto ha avuto esperienza e nel secondo è una “gara” nella quale il giudice deve ordinare i vini che gli sono presentati, dal più buono al meno buono.

Non sempre i voti sono destinati ad un’elaborazione statistica. A volte sono frutto della valutazioni di un unico esperto come spiega Robert Parker, il più noto critico di vini d’oltreoceano:

“I have always sensed that individual tasters, because they are unable to hide behind the collective voice of a committee, hold themselves to a greater degree of accountability. The opinion of a reasonably informed and comprehensive individual taster, despite the taster’s prejudices and predilections, is always a far better guide to the ultimate quality of the wine than the consensus of a committee. At least the reader knows where the individual stands, whereas with a committee, one is never quite sure. Every article and tasting note we issue is attributed specifically to the writer responsible.”

Quindi il giudizio è dato da un unico degustatore in modo inappellabile: se ti interessa e hai fiducia nei nostri gusti e nella nostra esperienza bene, sennò chiedi consiglio a qualcun altro. Non è una classifica, non è una gara, solo un giudizio dato da un esperto che non pretende di dare un avallo scientifico ai suoi risultati. A parte il fatto che (forse per una mia deviazione quando vedo un numero immagino che ci sia stata una misura) non mi spiego perchè allora utilizzare una scala numerica (centesimale ma che comincia dal 50…nel caso del famoso assaggiatore americano), il ragionamento riportato non fa una piega. In fondo nel mondo della cucina avviene lo stesso, i critici se ne vanno in giro per i ristoranti e danno le stellette ai cuochi. Ma come insegna Antoine Ego la responsabilità è grossa: che si assaggi alla cieca o meno, bisogna usare lo stesso metro e lasciarsi sorprendere tanto dai grandi cuochi quanto dagli ultimi topastri.

Poi ci sono i concorsi con tanto di podio e medaglie. I vini, raggruppati per tipologia, vitigno, denominazione ecc., vengono sottoposti a delle giurie formate da un numero variabile di giudici esperti riuniti in commissioni che danno un voto di merito o che li classificano dal migliore al peggiore, e alla fine ne escono uno o più vincitori.

Qui cominciano i problemi perchè se si tratta di una gara occorre che tutti i corridori siano messi nelle stesse condizioni. Non si può far partire uno prima di un altro o misurare il tempo ad uno con un orologio che va avanti e ad un altro con uno che va indietro.

Se si raccolgono dei dati occorre raccoglierli bene ed elaborarli meglio.

Ed è proprio da un’elaborazione non banale dei risultati che diversi autori in modo autonomo hanno fatto venire al pettine alcuni nodi o, diciamo così “lacune”, dei concorsi enologici.

Uno dei primi ad occuparsene è stato Robert Hodgson, produttore californiano (tra l’altro pluripremiato) e professore universitario di statistica in pensione che dal 2005 al 2008 ha elaborato i dati ottenuti dai vini nel California State Fair Wine Competition, valutando la ripetibilità dei giudici nell’assaggio di campioni ripetuti e scoprendo che solo il 10% dei giudici era in grado di assegnare agli stessi campioni la stessa classe di merito (oro, argento e bronzo). Della ricerca di Hodgson ne ha parlato recentemente anche Dario Bressanini nel suo Scienza in Cucina, dove potete trovare una descrizione molto chiara del lavoro di ricerca del professore.

Ma come è ben noto i pensionati hanno moltissimo tempo a disposizione per togliersi tutti i sassolini che hanno accumulato nelle scarpe e il professor Hodgson non si è fermato qui.

Nel suo studio successivo è andato a confrontare statisticamente i risultati ottenuti da più di 4000 vini presentati in 13 diversi concorsi nazionali e internazionali che si tengono negli USA, scoprendo che l’84% dei vini presentati a più di 3 concorsi e insigniti di un riconoscimento in uno di questi, non ne riceve negli altri e che la probabilità di ricevere una medaglia d’oro in una delle competizioni è indipendente da quella di riceverne una nelle altre e di conseguenza l’assegnazione delle medaglie d’oro è fortemente influenzata dal caso.

In Italia più o meno negli stessi anni (la pubblicazione risale al 2008) se occupava Armin Kobler, produttore di Magrè (BZ) che a quel tempo era responsabile del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laimburg . Dall’elaborazione dei dati ottenIuti nei concorsi enologici regionali e nazionali Kobler raggiungeva conclusioni simili a quelle ottenute da Hodgson: i giudici dei concorsi spesso davano valutazioni poco ripetibili se replicati su uno stesso campione nello stesso o in diversi set di assaggio, i risultati erano fortemente influenzati dalla posizione dei campioni all’interno dei set e dall’assaggio da parte di una commissione piuttosto che di un’altra. Come fare allora? Introducendo alcune delle regole dell’analisi sensoriale nello svolgimento degli assaggi delle commissioni dei Concorsi Enologici: randomizzando i campioni (proposti naturalmente alla cieca) in modo da dare ad ogni vino le stesse probabilità di essere assaggiato prima o dopo e da un giudice piuttosto che da un altro, introducendo dei metodi di valutazione delle perfomance dei giudici e scartando i risultati di quelli che nelle diverse giornate di assaggio non fossero soddisfacenti. Una descrizione dei suoi risultati e dei miglioramenti introdotti nei concorsi dei quali è stato organizzatore lo potete trovare direttamente sul blog di Armin Kobler.

Ma non è finita qui. Sempre nel 2008 (l’anno nero dei concorsi enologici?) un ricercatore tedesco insieme ad un neozelandese pubblicava un articolo sull’International Journal of wine Business Research dove veniva valutato se alla fine di tutto vi sia concordanza tra le scelte fatte dai giudici esperti nell’assegnazione dei premi e le scelte che farebbero indipendentemente i consumatori. Cioè se per scegliere un vino mi affido a quello che hanno detto gli esperti dandogli un premio, vuol dire che parto dal presupposto che quello che piace a loro piacerà anche a me. E invece no! Confrontato le valutazioni date a sei vini Riesling su una scala di tre intervalli (oro argento e bronzo) da una commissione di esperti e da un gruppo di 36 consumatori, i risultati hanno messo in evidenza come non sia possibile scartare l’ipotesi nulla e cioè che l’eventuale coincidenza o conformità tra le due serie di dati sia dovuta solo al caso. Segmentando i risultati dati dai diversi consu matori, si osservava che le distanze tra il giudizio degli esperti e quello dei consumatori si riducevano quando venivano presi in considerazione caratteristiche di questi ultimi come l’esperienza e la capacità di degustazione. Le differenze quindi sarebbero dovute al fatto che nel processo di valutazione ed elaborazione dell’informazione sensoriale di un vino da parte di un esperto entrano in gioco fattori diversi che non sempre sono presenti nel consumatore, il cui approccio è puramente edonistico. La soluzione è quella di formare il consumatore istruendolo su che cosa è buono per “chi ci capisce di più” o di abbassare lo sguardo, scendere dal piedistallo e cercare di capirlo meglio? Se c’è una cosa che non ho mai sopportato è quando, con il bicchiere in mano mi chiedono “ma questo vino è buono? No, dimmelo tu perchè io non me ne intendo mica”, l’insicurezza del consumatore che non si presenta mai, chissà perchè, di fronte ad un piatto di pasta o a una pizza e alla quale rispondo sempre “se piace a te vuol dire che è buono no?”.

matori, si osservava che le distanze tra il giudizio degli esperti e quello dei consumatori si riducevano quando venivano presi in considerazione caratteristiche di questi ultimi come l’esperienza e la capacità di degustazione. Le differenze quindi sarebbero dovute al fatto che nel processo di valutazione ed elaborazione dell’informazione sensoriale di un vino da parte di un esperto entrano in gioco fattori diversi che non sempre sono presenti nel consumatore, il cui approccio è puramente edonistico. La soluzione è quella di formare il consumatore istruendolo su che cosa è buono per “chi ci capisce di più” o di abbassare lo sguardo, scendere dal piedistallo e cercare di capirlo meglio? Se c’è una cosa che non ho mai sopportato è quando, con il bicchiere in mano mi chiedono “ma questo vino è buono? No, dimmelo tu perchè io non me ne intendo mica”, l’insicurezza del consumatore che non si presenta mai, chissà perchè, di fronte ad un piatto di pasta o a una pizza e alla quale rispondo sempre “se piace a te vuol dire che è buono no?”.

La mia conclusione non è che i concorsi siano inutili e che si potrebbe anche chiuderli tutti. Nei concorsi sono presenti contemporaneamente e nelle stesse condizioni migliaia di vini e decine di degustatori, in grado di dare giudizi sintetici o analitici che siano: una situazione che manderebbe in brodo di giuggiole qualsiasi analista sensoriale o statistico (100 vini per 40 assaggiatori sono set di 4000 dati per ogni parametro analizzato, e quando ricapita?). Dati da cui trarre una enorme quantità di informazioni utili, mica solo chi vince e chi perde! La cosa importante è che anche i concorsi si rinnovino e che lascino entrare nei loro regolamenti regole e metodi più scientifici, tratti dai diversi settori, dall’analisi sensoriale e dalla consumer science (perchè per esempio non coinvolgere ogni tanto anche la casalinga di Voghera ;)?). Nel London Wine Challange ad esempio è bastato introdurre una commissione che valutasse i difetti presenti nei vini scartati (La clinica dei vini del Master of Wine Sam Harrop) per avere una fotografia dei problemi che i vini possono avere dopo l’imbottigliamento (riduzione, ossidazione, odore di tappo o carattere Brett): se vi sembra un’informazione da poco!

I lavori di Hodgson, l’arzillo statistico americano, fecero un certo rumore negli Stati Uniti al tempo della loro pubblicazione. Se ne occupò anche la stampa generalista (in Italia purtroppo, sebbene il loro peso non sia di minore importanza, non mi sembra che La Repubblica – ma nemmeno L’Adige credo – si siano occupati delle analisi fatte da Armin, cosa di cui chiedo conferma e della quale sarei contenta di essere smentita).

Lo Wall Street Journal raccolse anche le reazioni di molti addetti ai lavori, produttori, critici e wine writers. La maggior parte, compreso Robert Parker, affermò di non trovare sorprendenti i risultati di Hogdson. Joshua Green editor di Wine & Spirit aggiunse che “ sebbene i punteggi dei singoli vini siano privi di significato, la gente pensa che siano utili”. Tutti confermarono quello che fino anch’io ho premesso: facciamo tutti parte di uno stesso circo. Venghino siori, venghino!!

fonti e approfondimenti:

Robert T. Hodgson (2008). An Examination of Judge Reliability at a major U.S. Wine Competition. Journal of Wine Economics, 3, pp 105-113. doi:10.1017/S1931436100001152.

Robert T. Hodgson (2009). An Analysis of the Concordance Among 13 U.S. Wine Competitions. Journal of Wine Economics, 4, pp 1-9. doi:10.1017/S1931436100000638.

Robert T. Hodgson (2009). How Expert are “Expert” Wine Judges?. Journal of Wine Economics, 4, pp 233-241. doi:10.1017/S1931436100000821.

Kobler A. (2008). Limiti e possibili evoluzioni dell’analisi sensoriale quantitativa dei vini. L’Enologo, Novembre 2008, 1-8.

Jan Schiefer, Christian Fischer (2008) The gap between wine expert ratings and consumer preferences: Measures, determinants and marketing implications. International Journal of Wine Business Research, Volume: 20 Issue: 4, 2008

Il momento clou del progetto è l’imbottigliamento che si tiene ogni anno una sabato o una domenica di maggio (per inciso l’annata del Vitae, nella sua qualità di Taglio non è quella della vendemmia bensì quella dell’imbottigliamento). All’inizio erano i Fuori di Sesta, i loro amici e le loro famiglie: una domenica a lavorare insieme per imbottigliare e confezionare a mano, due salsicce e la polenta (poteva mancare?).

Il momento clou del progetto è l’imbottigliamento che si tiene ogni anno una sabato o una domenica di maggio (per inciso l’annata del Vitae, nella sua qualità di Taglio non è quella della vendemmia bensì quella dell’imbottigliamento). All’inizio erano i Fuori di Sesta, i loro amici e le loro famiglie: una domenica a lavorare insieme per imbottigliare e confezionare a mano, due salsicce e la polenta (poteva mancare?).

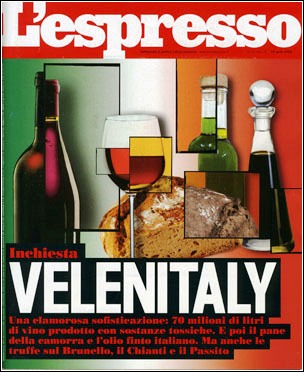

Il giornalismo urlato e allarmistico nelle edicole di tutta Italia va bene, la revisione dei fatti e la critica della stampa specializzata no. E così il caso giornalistico (non quello delle condanne per frode alimentare che ha seguito il suo giusto corso) del Velenitaly del 2008 sbattuto in prima pagina da L’Espresso, si chiude con una condanna. Non per procurato allarme nei confronti di chi aveva creato un caso mediatico confondendo i fatti ma per chi con competenza aveva cercato di fare chiarezza.

Il giornalismo urlato e allarmistico nelle edicole di tutta Italia va bene, la revisione dei fatti e la critica della stampa specializzata no. E così il caso giornalistico (non quello delle condanne per frode alimentare che ha seguito il suo giusto corso) del Velenitaly del 2008 sbattuto in prima pagina da L’Espresso, si chiude con una condanna. Non per procurato allarme nei confronti di chi aveva creato un caso mediatico confondendo i fatti ma per chi con competenza aveva cercato di fare chiarezza.